读书笔记,《冷战后美国的伊朗政策研究》摘抄

作者: 王明芳 发表日期: 2024-08-09

读后感

美国伊朗两国关系从蜜月期走向决裂到全面对抗,美国以色列两国关系从鄙视走向结盟到全面合作。美国在中东的合作伙伴由伊朗转到以色列。冷战时期, 美国选择伊朗牵制苏联。巴列维王朝倒台后,伊朗全面反美。

以色列在经过五次中东战争之后,国土越打越大,最终得到美国认可,跟美国走到一起,撇开俄罗斯。

推荐指数 ***

美国制裁的代价

制裁的实行使得美国改失了这样的贸易机会,美国为此付出的代价是20亿美元。 与贸易机会相比,投资机会的损失更大。伊朗从20世纪90年代中期开始向外开放能源领域,提供的合同高达500亿美元,最后签订的合同金额达120亿美元。

由于制裁,美国石油公司无缘这些投资机会,其间的损失难以估量。与与经济上的代价相比,政治上的代价更大。 首先,它激发了伊朗民众强烈的反美主义情绪。制裁最主要的受害者永远都是普通的民众。

20世纪90年代上半期,伊朗经历了极为严重的经济困难,国家的经济生活倒退到20世纪60年代末的水平,失业率达到20%以上,引起全国范围的骚动。

经济困难激发了民众极大的反美主义情绪,正如霍夫保尔在讨论美国制裁引发全球范围的反美主义时所说的那样:“当美国对世界一半的人口进行制裁时,当美国对自己的盟国和朋友进行制裁时,它也就触发了对美国霸权的抵抗。

对中国的制裁既没有削弱共产觉的领导,也末能阻止中国的经济增长。而对盟国的次级制裁也只不过是激怒下美国的盟国。 想一想当年茶叶税并没有增加波士顿殖民地人民的经济困难,反倒激起了他们对那时最强大的国家的革命吧!”。

所以他强调在万不得已进行制裁时,一定要严格区分制裁的对象,要将那些要制裁的个人和势力与普通的民众严格区分开来。

“反美”变“反恐”

美国人对中东反美情绪的片面认识自然会模糊他们的视线,戴着有色眼镜,他们制定出来的中东政策自然难以恰当反映那里的政洽现实。

美国决策者的特长之一就是对于概念的偷换,当针对美国的“9•11”袭击发生后,美国立即做出声明,坚称这是恐怖主义对全世界的明目张胆的袭击,是对整个人类犯下的滔天罪行。

因此,一切正义的国家和人民都应该紧跟美国的步伐,投人到反对恐怖主义的战争中去。这样,美国就完成了从“反美”到“反人类”、“反世界”的概念扩张,,把自己描述为全世界悲剧的承受者。

同样,在面对中东的反美情绪问题时,美国人把那里广泛存在的反美情绪简约为“恐怖主义”,从而实现了从“反美主义”到“恐怖主义”的概念偷换,为自己在中东的争议性政策增添了一块遮羞布。

伊朗政策不服务于美国的利益是不可想象的。战略、价值观等方面的共同性决定了美国和以色列的特殊关系,而这是以色列立场被美国接受的基础。

1967年战争中以色列在极其困难的情况下获得了巨大的胜利,夺取了阿拉伯国家大量的土地。美国是一个崇拜英雄相信实力的国家,战场胜利证明了以色列非凡的生存能力,从而嬴得了美国的信赖和尊敬。

加上美国战略重心因为越南战年事态的发展而发生的转移,还有美国和苏联在中东地区年夺的加剧,这些因素决定了美国对于以色列态度的变化。美国对以色列的援助正是自此之后开始增加。

美以关系

以色列和美国的特殊关系首先基于双方的战略关系。以色列和美国的战略关系是随着时间的推移逐渐构建起来的。 中东对任何一个大国来说,都是无法忽视的战略性区域。美国虽然在以色列建国时出于各种各样的考虑承认了以色列,但是却并没有给予其无保留的支持。

事实上,在以色列承认问题上,美国国内曾经爆发过激烈的争论。以马歇尔为首的国务院不主张承认以色列,认为美国在中东的利益是在波斯湾,承认以色列将会触怒阿拉伯国家,威胁美国的石油利益,并且给苏联的颠覆活动提供机会。 同时马歇尔对以色列的生存能力也存有疑问。

当时以色列人只有40万人,而阿拉伯人却有4000万人,40万犹大人很容易便会被4000万阿拉伯人赶到地中海里去。如果站在犹大人一边,那也就恋味者美国士兵将会因美国对以色到的砥游丽不得不战。

所以这一派认为石油是美国应该选择站在一边的力量。这直接导致了美国在前三次战争中的立场。以色列可以说是凭借自己的力最在前三次阿以战争中存活下来。

美以关系升级

以色列才是美国在这一地区的盟友。这决定了以色列在美国战略中的重要性,所以美国学者费希尔这样说:“以色列的幸福和安全曾比中东的其他问题更引起美国的重大关心。” 保卫以色列的生存因此成为美国永不动摇的外交政策的基石。

由于民族、宗教认同取代意识形态成为国家族群辨认身份的重要标尺,它与旧有的政治、经济等利益纠缠,引发了强烈的宗教极端主义浪潮,反美主义情绪遍及伊斯兰世界。

美国主导的地区秩序以及利益甚至美国的国家安全都受到极大威胁。面对伊斯兰原教旨主义运动以及恐怖主义袭击,美国和以色列具有共同的特点:它们都是异教徒、历来都是各类恐怖主义袭击的主要受害者、对于大规模杀伤性武器的打击具有脆弱性。

这使得美国和以色列之问原有的合作增添了新的内容。 以色列因此成为美国全球反恐战略中不可或缺的一个盟国。由于反恐已经成为新的时期美国全球战略的中心任务,美以之间在新的时期合作所获得的意义也就大不一样。

战略利益上的契合是美以特殊关系的主要原因,不过在一个民主政治的国家,大众对于以色列在文化以及宗教上的亲缘感是美国亲以色列政策得以实施的重要因素。

以色列是中东地区唯一一个实行西方意义上所谓民主制度的国家。 民主在西方包括美国具有不言而喻的意义,这和他们成功的建国经验直按相关,超越了伦理层面上的意义。

1983年《美以战略谅解备忘录》的签订。1983年11月29日美国和以色列签订《美以战略谅解备忘录》,规定双方建立两国军队联合演习的制度,加强情报合作包括交流战略技术、武器试验和其他的军事情报;允许美国使用以色列的港口、机场和基地,储存武器和其他军用物资等。

《美以战略备忘录》并非一般意义上严格的同盟条约,美国和以色列也并非严格意义上的同盟国,这是由中东地区的特殊性决定的。

但是就其实质而言,它造就了美国和以色列特殊的战略合作关系,以色列成为美国不是盟国,但从某种意义上说比盟国还重要的国家。 1987年美国国会的法案曾将以色列和日本、韩国、澳大利亚以及埃及列为美国主要的“非北约盟国”。

其他国家都是美国的正式盟国,只有以色列不是。

犹太教和基督教

据1990年美国纽约市立大学研究生院对美国48个州(阿拉斯加和夏威夷除外)所做的统计资料表明,在美国48个州18岁以上的总人口当中,基督教人数估计为1.5122亿人,占被调查人口的86.2%。

基督教和犹太教同源,拥有共同的典籍和理念。 犹太教的《希伯来圣经》就是基督教《圣经》中的《旧约全书》。耶路撒冷既是犹太教也是基督教的圣地。

美国与巴林

20世纪80年代以来,巴林出现了一系列骚乱,其主体就是什叶派人群。而巴林不同于一般的海湾国家,它和美国关系密切,自以1943年以来美国就有军队驻扎在这里。 1991年10月28日巴林又和美国签订了防务协定成为美国在海湾地区的正式盟国。1995年重建后的美国第五舰队也将总部设在这里。

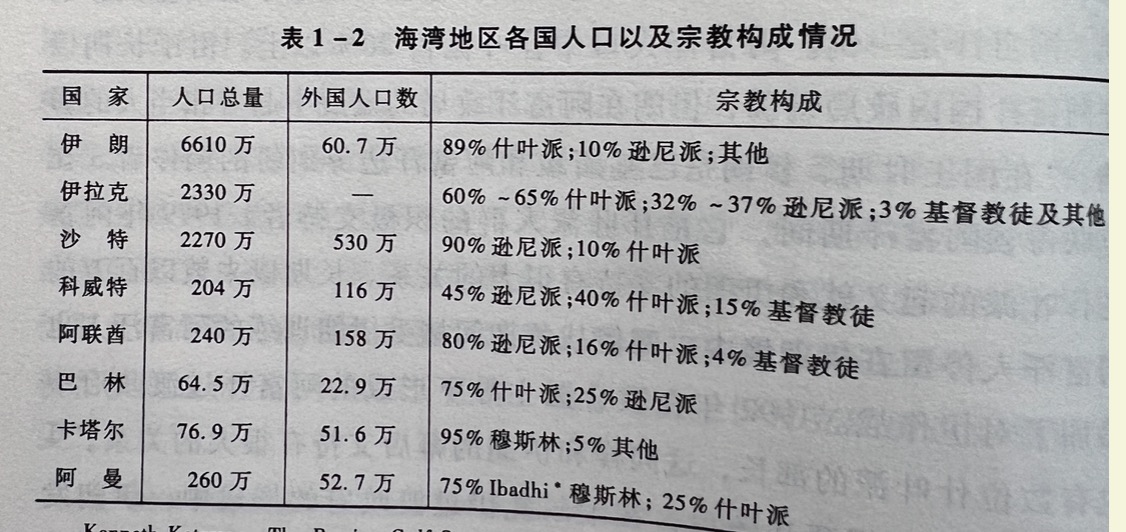

海湾地区国家宗教构成

阿拉伯之春本质问题

在2010年底以来的“阿拉伯之春”中,受到最猛烈冲击的恰恰是各新威权主义政权:突尼斯、埃及、也门、利比亚和叙利亚,也说明了这个问题。

回顾历史,纳赛尔、布尔吉巴、卡扎菲和阿萨德等人之所以能够推翻各自的前政权,并且在民众的支持下建立起自己对国家的掌控,这和民众对前政权的深深憎恶密切相连,同时也是他们高举民族主义和现代化大旗的结果。

对前政权的憎恶可以使民众对新政权充满希冀,特别是会对新政权中的旗帜人物充满期待和敬意,从而使这些领导人在短期内成为“权威”。 但是,如果民众的期望不能够被满足,更不用说他们在新的政治情势下仍然遭遇“旧时代”的种种不堪际遇。

那么,首当其冲地,新政权的那些旗帜式领导人的“权威”色彩会渐渐褪去,进而,其政权合法性也会受到越来越多的质疑。

简而言之,民众对旧政权的憎恶并不能自然地转化为对新政权的持久支持。

阿拉伯国家的上述政治明星及其缔造的新威权主义政权面临的发展困境越来越大,他们的个人威望和政权合法性遇到的挑战日益严重。 这些阿拉伯国家面临最大的发展困境是民主和法制建设普遍严重之不足,这导致领导者个人对权力的掌控越来越集中,并日益呈现出“独裁化”之特征。

再者,阿拉伯新威权主义政权也面临一些即时困维,比如国家经济社会发展的持久性不足,以及随之而来的民众生活水平的难以持续提升;再比如它们在地区和国际事务中进遇的严重挫折,以区这些国家之间显而易见的政策分歧。

与共和制阿拉伯国家相比,君主制阿拉伯国家的社会秋序显得更为稳定。 据不完全统计,仅在1960-—1970年代,伊拉克、叙利亚、苏丹、也门、阿尔及利亚等共和制国家发生的已遂政空就多达14次。

经济制裁

经济制裁的目的一般是改变一国的行为。然而有些时候,改变一国的行为显然不可能。但是为了向国内民众显示政府在必要的时候会看护他们的利益以及向国际社会显示美国领导世界的决心和意志,也需要实行制裁。 因为选择不作为,美国的代价将会更大。他们在论及经济制裁作为一项外交政策的性质时指出,经济制裁可被看作介于军事手段和外交手段之间的一个手段。

军事手段可能太强硬,太过分,而外交手段又太软,不够有力,这时通常就会采取经济制裁的手段。所以经济制裁是“既能纠正外国的行为,又能够满足国内情感需求的便宜的外交滋补品,令人爱不释手”。美国对伊朗的制裁充分反映了这一点。

注:美国对中国的制裁也充分反映了这一点。

2004年12月20日,美国“现存危险委员会”(CommitteeonthePresentDanger)发表的一份报告就认为,“削弱摧毁独裁的关键因素是帮助那些要求变革的力量, 把学生、工人和知识分子团结起来,推动大规模的游行罢工,以而达到改变国家的政治形态,这一策略在过去30多年中屡试不爽,它在伊朗同样有效”。

为了挽回摇摇欲坠的阿拉伯世界的民族士气,萨达特总统与叙利亚总统阿萨德一道,在1973年毅然发动对以色列的“十月战手”,也就是第四次中东战争。

这次战争的局部胜利部分雪洗了阿拉伯人在1967年战争中道受的民族和国家耻辱,之后萨达特总统不顾绝大多数阿拉伯国家和国内某些势力的强烈反对,坚定出走上了与以色列的和解之旅,并手1978年签署了标志埃以结束对峙、建立双力和平的《戴维营协议》。

萨达特总统的和平精神的确值得尊重,1978年度的诺贝尔和平奖授予他成是一个明证。但不可否认的是,在当时阿拉伯世界视与以色列“单独媾和”为对巴勒斯坦事业背叛的政治气候下,萨达特总统与以色列的和解必定会给埃及带来巨大冲击。

1979年阿拉伯国家联盟(阿盟)将埃及踢出该民族区域组织就突出说明了这一点。

萨达特总统本人为埃以和平付出的代价更是高昂,在1981 年于开罗举行的庆祝十月战争胜利8周年的阅兵式上,他被本国的激进分子刺杀身亡。

历史上对于伊朗领士的蚕食和资源的掠夺,伊朗对俄罗斯充满了戒备。 这是伊朗和美国接近的一个重要原因。事实上,伊朗一直試是在大国之间做平衡游戏,二战前通过德国平衡英国和苏联的势力;二战以后和美国保持亲密关系的同时并没有一边倒,而是和苏联保特了一定的关系。

从这个意义上说,伊朗真正是“宇宙的中心”,霍梅尼“不要西方,不要东方,只要伊斯兰”也反衬丁伊朗的这种她缘政治特征。

双重遏制

克林顿,“我们不需要依靠一方制衡另一方,作为在波斯湾(有重大影响)的超致大国,我们美国有手段同时抗伊拉克和伊朗两个国家。 双重遏制战略承认伊朗和伊拉克带来的威胁是很不同的,因此对这两个国家将采取不同策路,对伊朗的遏制将采取以下途径:

通过位于海湾国家的基地进行军事威慑、通过阻止外部对伊朗投资进行经济制裁以及通过外交手段阳止伊朗支持恐怖主义和寻求核能力。